Problématique de santé publique :

la place de la thérapie manuelle et de l’ostéopathie dans le système médical contemporain

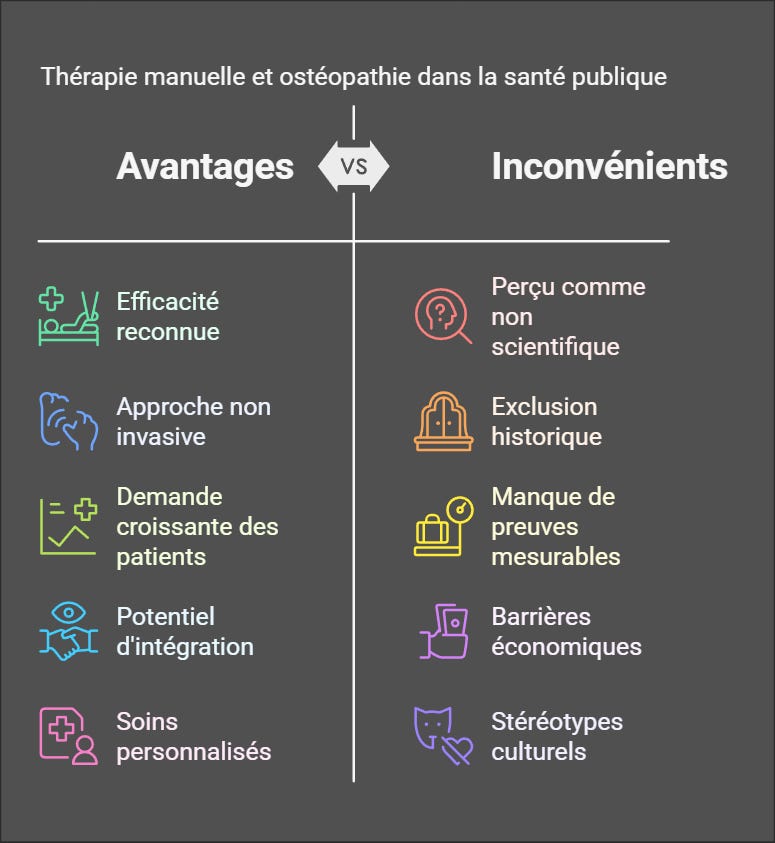

La thérapie manuelle ou l’ostéopathie, c’est comme vous voulez, occupe une position complexe dans le paysage de la santé publique. Malgré son ancienneté et son efficacité reconnue dans de nombreux cas, elle reste perçue par une partie des décideurs et du grand public comme une médecine « alternative », reléguée au second plan. Pourquoi ce décalage persiste-t-il, et quelles en sont les ramifications ?

Origine et perception des pratiques manuelles

L’ostéopathie, historiquement ancrée dans des approches non invasives de soins, a été développée à la fin du XIXe siècle comme une méthode visant à restaurer l’équilibre structurel et fonctionnel du corps.

Pourtant, ses fondements – basés sur la palpation, l’écoute corporelle et la correction des déséquilibres mécaniques – sont souvent perçus comme manquant de « scientificité » par certains membres de la communauté médicale. L’idée qu’un praticien puisse, à l’aide de ses mains, identifier des dysfonctionnements et agir directement dessus sans recours à des médicaments ou à des interventions chirurgicales, suscite à la fois fascination et scepticisme.

Les raisons d’une exclusion historique

L’un des facteurs principaux de la marginalisation de l’ostéopathie réside dans l’histoire même de la médecine occidentale. Au fil des décennies, la médecine conventionnelle s’est structurée autour de la recherche, des protocoles, et des résultats mesurables via des études contrôlées. Les pratiques non allopathiques, bien que parfois très anciennes, ont eu du mal à s’intégrer dans un système basé sur des critères standardisés.

La mise à l’écart de l’ostéopathie peut également être attribuée à l’influence des lobbys pharmaceutiques et à la prédominance d’une culture médicale centrée sur la prescription de médicaments.

Rationalité et efficacité : la quête de preuves

Une partie du problème réside dans la difficulté, selon les normes actuelles de la recherche médicale, de prouver l’efficacité des approches manuelles, ce qui ne fait que renforcer la doxa dominante.

Alors que de nombreux patients rapportent un soulagement significatif après des séances d’ostéopathie, ces bénéfices sont parfois difficiles à mesurer de manière objective. Ce manque de « preuves » tangibles alimente le doute et justifie, pour certains, une position de défiance.

L’enjeu économique et le rôle des institutions

Les systèmes de santé publics, tels que la Sécurité sociale en France, privilégient les approches médicales normées et remboursables.

L’ostéopathie, souvent considérée comme une thérapie de confort ou comme un complément, n’entre pas toujours dans ce cadre. Cela pose la question du rôle des institutions comme la CPAM et des politiques de remboursement. Si l’ostéopathie était reconnue au même titre que la médecine générale, cela impliquerait une redéfinition des budgets, des formations, et des parcours de soins. Cette reconnaissance pourrait également faire émerger des tensions avec d’autres corps de métier médicaux, jaloux de leur pré carré.

La perception des patients et la pression culturelle

Du côté des patients, la méfiance envers l’ostéopathie peut être alimentée par des stéréotypes.

Certains la perçoivent comme une discipline non scientifique, voire comme du charlatanisme. Cette image est renforcée par l’absence de généralisation des remboursements, mais aussi par des discours réducteurs dans les médias. Pourtant, paradoxalement, la demande pour les soins ostéopathiques est croissante, signe d’un besoin réel et d’un intérêt pour des approches plus globales et moins dépendantes des médicaments.

Les biais cognitifs et la voie de la facilité

Une autre question à explorer est celle des comportements individuels. Pourquoi de nombreuses personnes préfèrent-elles se tourner vers des solutions médicamenteuses, parfois sans même tenter de comprendre les causes sous-jacentes de leurs douleurs ou dysfonctionnements ? La réponse réside en partie dans des biais cognitifs : la facilité et la rapidité d’une prise de médicament séduisent plus que l’investissement nécessaire pour consulter un ostéopathe, écouter son corps et modifier ses habitudes. Ce choix de la solution rapide reflète aussi une certaine éducation médicale : dans un système où l’on apprend à faire confiance aux pilules et aux injections, les approches plus introspectives et participatives peinent à s’imposer.

Une vision intégrative pour le futur

Au-delà de ces constats, il est possible d’envisager un avenir où la médecine conventionnelle et les thérapies manuelles coexistent plus harmonieusement. Cela implique une évolution des mentalités, tant du côté des professionnels de santé que des patients mais aussi des politiques qui cherchent avant tout le pouvoir et l’argent en promouvant des solutions favorisant l’industrie humaine de la santé et générer au travers de multinationales comme général Electric, siemens, Mitsubishi des machines à élaborer des machines à diagnostics (généré la plupart du temps par le CAD, de manière à faire vivre ces dernières .

un petit mot sur le CAD

Le CAD (Computer-Aided Detection/Diagnosis) est un ensemble d’outils permettant d’identifier automatiquement des anomalies dans les images médicales pour aider le radiologue.

Bien qu’utile pour améliorer la détection précoce de certaines pathologies, il s’inscrit aussi dans une logique d’industrialisation de la santé, où la recherche de profit peut accélérer sa commercialisation.

Son adoption peut encourager la dépendance technologique et augmenter le risque de faux positifs, entraînant des examens coûteux et souvent inutiles.

Pour autant, il offre un gain de temps et une aide précieuse aux médecins lorsqu’il est bien intégré dans la pratique clinique.

Dans cette tension entre innovation bénéfique et marchandise lucrative, le CAD illustre la complexité de concilier progrès médical et intérêts financiers.

Les recherches visant à démontrer l’efficacité de l’ostéopathie doivent être encouragées, tout comme l’intégration de modules sur les thérapies manuelles dans les cursus médicaux traditionnels.

En somme, la relégation de l’ostéopathie à un rôle de médecine de second plan résulte d’un mélange d’histoire médicale, de préjugés culturels, de pressions économiques, et de défis méthodologiques. Si des obstacles subsistent, ils ne sont pas insurmontables. Ce qui est clair, c’est que le potentiel de ces approches reste largement sous-exploité, au détriment de nombreux patients qui pourraient bénéficier d’un accompagnement plus personnalisé et plus respectueux de leur équilibre global.

Les thérapies manuelles, malgré leurs bénéfices potentiels, sont souvent perçues comme non scientifiques ou complémentaires à la médecine conventionnelle.

Cette perception repose sur des critères historiques, économiques, et méthodologiques qui n’intègrent pas pleinement ces pratiques.

Une approche intégrative, renforcée par des recherches rigoureuses et une meilleure éducation des patients et des professionnels, pourrait améliorer leur acceptation et leur reconnaissance.

Les obstacles actuels sont nombreux, mais surmontables avec des efforts conjoints de la part des praticiens, des décideurs, et des systèmes de santé.

Reconnaissance des incertitudes restantes :

Le défi principal reste la production de données robustes et standardisées sur l’efficacité des thérapies manuelles.

La perception culturelle et les lobbys médicaux continuent de peser sur l’évolution de cette discipline.

Une évolution significative nécessitera du temps, un engagement constant, et une ouverture d’esprit des différentes parties prenantes.